「12cmってどのくらい?」と聞かれて、なんとなく分かるようで分からない…そんな経験はありませんか?

数字で聞くと少し抽象的ですが、実際には私たちの身の回りに“12cmくらい”のものは驚くほどたくさんあります。

たとえば、手のひらの長さの約3分の2ほどだったり、小皿やマフィン、ミニ財布、スマホケースなど、日常で触れるものの中に同じくらいのサイズがいくつもあるんです。

この記事では、文房具や食器、ファッション小物、さらにはインテリアアイテムなど、幅広い例を通して12cmの大きさをやさしく解説します。

写真や比較表、実際に測る方法なども交えて紹介するので、「12cmってこういうサイズなんだ!」と自然にイメージできるようになりますよ。

さらに、通販や収納の場面で役立つサイズ感のヒントもたっぷりお届けします。

12cmってどのくらいの大きさ?

「12cm」と聞いても、すぐにパッと大きさを思い浮かべるのは意外と難しいですよね。

数字だけで考えると実感しづらいですが、実際に物と比べるとイメージがしやすくなります。

たとえば、女性の手のひらの長さが17cm前後なので、その約3分の2ほどの大きさが12cmです。

ここでは、文房具や日用品、スマホなど、私たちが日常的に使うアイテムと比較しながら12cmの感覚をより詳しくつかんでいきましょう。

12cmはどのくらい?基本の長さをわかりやすく解説

12cmは、1メートル(100cm)の約1/8ほどの長さです。

10cmより少し長く、15cmより少し短いサイズなので、手のひらよりも少し大きめの感覚です。

小さすぎず、大きすぎず、文房具やインテリアなど幅広いジャンルで使われるちょうど良いサイズと言えます。

たとえば、小皿の直径やミニ観葉植物の高さもこのくらいのサイズが多いです。

12cmは何インチ?海外の単位でもチェック

12cmをインチに換算すると、約4.7インチになります。

海外の通販サイトなどではインチ表記が多いため、知っておくと便利です。

さらに、アメリカなどでは靴のサイズやタブレット端末などにもインチが使われるため、12cm=約4.7インチという感覚を覚えておくと、買い物のときにも役立ちます。

手のひらやスマホと比べたときのサイズ感

女性の手のひらの平均が約17cm前後なので、12cmは手のひらの3分の2ほどの長さです。

スマートフォンの縦の長さが約14〜15cmなので、それより少し短いくらいになります。

12cmをイメージしやすい基準とは?

定規やハガキ、スマホなどの身近なものと比べて考えると、より具体的にイメージしやすくなります。

たとえば、ハガキの縦の長さは約14.8cmなので、12cmはそれより少し短いくらい。

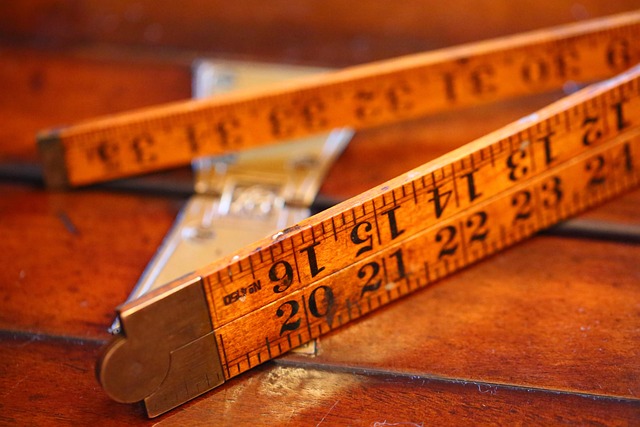

定規の最初の12cmを指でなぞってみると、思ったより短いと感じる人も多いでしょう。

スマホと並べて比べると、スマホの縦よりも2〜3cmほど小さく、ちょうど画面の中央くらいの長さになります。

また、ティッシュの短い辺や小さめのメモ帳の幅も12cm前後なので、実際に手に取ってみるとより感覚的に理解しやすいです。

このように身近なものを使うと、数字だけでは分かりにくい12cmのイメージを自然につかむことができます。

12cmの見た目を実感できる!視覚比較ガイド

写真で見る12cm:身近なものと並べてみよう

12cmの長さを写真で見ると、「あ、こんな感じなんだ!」と直感的に理解できます。

定規・ペン・お皿などと一緒に並べてみると、イメージがぐっと具体的になります。

さらに、写真を撮る際は物の大きさが伝わりやすいように、手やスマートフォンなどと一緒に写すのがおすすめです。

例えば、手のひらの上に12cmのペンを置いた写真や、12cmの小皿にフルーツを乗せた写真を並べると、視覚的に「このくらいの大きさなんだ」と感じやすくなります。

また、異なる角度や距離から撮影すると、同じ12cmでも見え方が変わることがわかり、より実感が深まります。

SNSやブログで紹介する際にも、比較写真を添えると読者の理解がぐっと深まりますよ。

イラストや図でわかる12cmの大きさ

イラストを使って他のサイズと比較すると、数字だけではわかりにくい違いが一目でわかります。

たとえば、10cmや15cmのラインと並べて描くと、12cmがその中間にあることが視覚的に理解しやすくなります。

さらに、円や四角形などの図形を使うと、同じ12cmでも形によって受ける印象の違いが分かるのも面白いポイントです。

イラストで見ることで、感覚的に「これくらいの大きさなら手のひらに乗るかな」といった想像がしやすくなり、実際のサイズ選びにも役立ちます。

印刷して使える「12cmの紙スケール」

プリンターがあれば、12cmの長さを印刷して実際に確認してみるのもおすすめです。

サイズ選びの参考になります。

さらに、厚めの紙に印刷してカットすれば、持ち歩ける簡易スケールとしても活用できます。

メモ帳や財布に入れておけば、買い物のときに「この商品は12cmくらいかな?」とその場で確認できて便利です。

家でDIYやハンドメイドをする際にも、印刷スケールがあれば細かな計測がスムーズになります。

12cmの長さを身近なアイテムで徹底比較

文房具:定規・ボールペン・ノートとの比較

12cmは、一般的なボールペン(約14cm)より少し短い程度。

A6ノートの横幅とほぼ同じです。

実際に比べてみると、ペンケースの中でよく使われる標準サイズのペンと並べたときに少し余裕があるくらいの長さで、手帳に収まりやすいサイズ感です。

定規の12cm部分を指でたどってみると、文房具の中ではちょうど使いやすい長さであることがわかります。

メモを取るときにも扱いやすく、机の上でも場所を取りません。

家庭用品:コップ・お皿・タッパーとの比較

小さめのコップや取り皿の直径が約12cm。

お弁当箱の一辺と近いサイズ感です。

ティーカップやデザート皿など、カフェでよく使われるアイテムにも12cm前後のものが多く、手に持ったときの安定感がちょうど良いサイズです。

さらに、冷蔵庫の収納スペースにもぴったり収まりやすく、重ねても邪魔にならないのが特徴です。

食品:フルーツ・お菓子・缶詰との比較

みかんやマフィン、ツナ缶などもおおよそ12cm前後。

食品で考えるとより身近に感じられます。

特に、ドーナツや小さめのパンケーキの直径がちょうど12cmくらいなので、食卓に並べると可愛らしい印象を与えます。

お弁当に入れるハンバーグやオムレツなどの家庭料理でも、この大きさを意識するとバランスよく盛り付けることができます。

キッチン用品:スプーン・まな板・お弁当箱との比較

お弁当箱の横幅や、サラダボウルの直径が12cm程度のものも多く、料理シーンでも馴染み深い長さです。

たとえば、計量スプーンや菜箸の柄の一部、調理用トングの握り部分などもこのくらいの長さ。

キッチンツールの中では持ちやすく、扱いやすい大きさです。

また、まな板に並べたときのバランスや収納のしやすさを考えると、12cmという長さは非常に実用的です。

インテリア小物:キャンドル・観葉植物・置物との比較

小さな観葉植物の鉢や、デコレーションキャンドルの高さが約12cmのものが多く、インテリアでも見かけるサイズです。

窓辺や棚の上に置くと邪魔にならず、ちょうどよい存在感を演出できます。

写真立てや小型の花瓶なども同じくらいの高さで、複数並べると可愛らしいディスプレイになります。

季節の飾りやアロマキャンドルと組み合わせると、空間にやさしい雰囲気が生まれます。

ファッション小物:財布・化粧ポーチ・時計との比較

ミニ財布やコンパクトポーチが12cm前後。持ち運びやすいサイズとして人気があります。

手のひらに収まる大きさなので、バッグの中でもかさばらず取り出しやすいのが魅力です。

さらに、腕時計のベルトを含めた全体の長さや、小型のミラー、カードケースなども同じくらいのサイズで、女性の日常アイテムとしてとても使いやすいバランスです。

12cmを実際に測る方法

定規がないときの測り方(A4用紙・カードなどで代用)

A4用紙の短い辺は21cmなので、半分より少し短いくらいが12cmです。

名刺の長辺(約9cm)+少し、という感覚でもOKです。さらに、スマホやリモコンなど、身近な物を基準にして測るのも便利です。

例えば、一般的なスマホの幅は約7cm〜8cmほどなので、スマホ1.5台分くらいが12cmの目安になります。

メモ帳やポストカードなど、家にあるもので代用できるものをいくつか覚えておくと、外出先でも長さを把握しやすくなります。

スマホアプリで正確に計測する方法

iPhoneやAndroidには「計測アプリ」が標準搭載されています。カメラを使って長さを測れるので、とても便利です。

アプリを開いてカメラを対象物に向けるだけで自動的に距離を測定してくれるので、定規がなくても正確に長さを知ることができます。

家具の大きさを測ったり、通販で購入した商品のサイズを確認したりする時にも活用できます。

無料で使えるアプリが多いので、インストールしておくと何かと役立ちます。

誤差をなくすためのコツと注意点

テーブルなどの平らな場所で測ること、物の角をきちんと合わせることを意識すると、より正確に測れます。

スマホアプリを使う場合は、カメラを対象物に対して水平に保つことが大切です。

また、光の反射や影があると誤差が出やすいため、明るい場所で測るのがおすすめです。

紙などを使って測るときは、折り目や端のズレが出ないように慎重に合わせましょう。

少しのズレでも数ミリ違ってしまうことがあるため、焦らず丁寧に確認することがポイントです。

12cmと他のサイズの違いを比較

10cm・15cm・20cmとの比較表

| サイズ | おおよそのイメージ | 代表的なアイテム |

|---|---|---|

| 10cm | コンパクトで小物サイズ。

ポケットやバッグにも入れやすい長さで、持ち歩きに便利。 |

ポケットティッシュ、名刺入れ、小型メモ帳 |

| 12cm | 手のひらサイズで扱いやすく、収納にも収まりやすい万能サイズ。 | 小皿、マフィン、ミニ財布、デザートカップ |

| 15cm | 少し大きめで存在感があり、実用性と見た目のバランスが良い。 | スマホ、定規の短辺、スプーンセット |

| 20cm | 中サイズで、家庭用品や調理器具などに多い。置いても目立つサイズ。 | 大皿、小型タブレット、カッティングボード |

「たった3cm」で印象が変わる理由

3cmの違いでも、見た目の印象はかなり変わります。

10cmでは小物感が強く、15cmになるとしっかりとした存在感が出てきます。

12cmはその中間で、「小さすぎず、大きすぎず」な絶妙なサイズ感です。

例えば、インテリアとして並べると、12cmのアイテムは他のサイズとバランスをとりやすく、見た目にも落ち着きがあります。

また、収納ボックスやお弁当箱のサイズを選ぶときにも、12cmは日常生活の中でちょうどよいと感じることが多いです。

12cmが「ちょうどいい」と感じる場面

収納スペースにすっきり収まる、片手で持てるなど、使い勝手がよいのが12cmの魅力です。

さらに、バッグのポケットや引き出しの中にもきれいに収まり、持ち運びにも便利です。

インテリアや雑貨を選ぶときも、12cmのアイテムは圧迫感がなく、どんな空間にも自然に馴染みます。

子どもから大人まで扱いやすい大きさなので、家庭や職場などあらゆるシーンで活躍します。

12cmが役立つ生活シーン

日常生活での12cmの目安

お皿、文具、アクセサリーなど、生活のさまざまな場面で12cmサイズのアイテムが活躍しています。

たとえば、ティーカップのソーサー、小型のフォトフレーム、コスメポーチなどがこの大きさに近いです。

キッチンやデスク周りでもよく使われるサイズで、手に取りやすく、どこに置いても邪魔にならないバランスが魅力です。

収納や持ち運びでのちょうど良さ

12cmは収納しやすく、持ち運びにも便利。

小物入れやポーチなどにぴったりです。

バッグの中でかさばらず、デスクの引き出しや棚にもきれいに収まります。

また、化粧品ケースやモバイルバッテリーなどの電子小物もこのサイズに近く、整理整頓しやすい長さです。

旅行やお出かけの際にも、12cmサイズのアイテムは軽くて扱いやすく、持ち運びに最適です。

通販やネットショッピングでの失敗を防ぐポイント

「思ったより小さかった!」という失敗を防ぐには、12cmを基準にすると安心です。

写真だけでなく、商品説明のサイズ表記をしっかりチェックしましょう。

購入前に、定規やスマホを使って実際に12cmを確認してみるのもおすすめです。

レビューで「思っていたより大きい」「小さい」といった意見を参考にすると、より具体的にサイズをイメージできます。

また、比較写真がある商品を選ぶと、手元に届いたときのギャップを減らせます。

DIYやクラフトでのサイズ選びのコツ

12cmはハンドメイド作品にも使いやすい大きさ。

飾りやパーツ作りにちょうどよく、見た目のバランスが取りやすいです。

フォトカード、アクセサリー台紙、リースなどを作る際にも12cmは扱いやすい寸法です。

手のひらに収まるサイズなので、細かい作業でも作りやすく、完成後も飾りやすい大きさです。

また、プレゼント用の包装やタグ作りにも応用しやすく、見た目が可愛く仕上がります。

12cmに関するよくある質問(Q&A)

Q1. 12cmはスマホより大きい?

多くのスマホが14〜15cm程度なので、12cmは少し小さめです。

たとえばiPhoneの縦の長さが約14cm前後であることを考えると、12cmはそれより約2cm短いイメージです。

スマホの上から定規で12cmを測ってみると、画面の下から上部の手前くらいまでの長さになります。

つまり、スマホのほとんどをカバーする程度の長さで、片手にすっぽり収まるサイズ感です。

小物やアクセサリーケースとして考えると、手の中におさまる“ちょうどいい”印象になります。

Q2. 12cmの円の直径ってどのくらい?

直径12cmの円なら、小皿やマフィン型くらいのサイズです。

たとえば、デザートを乗せる小皿やケーキのホールを切り分けた一切れを置くのにぴったりな大きさです。

また、ドーナツやパンケーキの直径もこのくらいのサイズで、見た目のボリューム感をイメージする際の参考になります。

12cmの円は手のひらに軽く乗せられるくらいのコンパクトなサイズですが、食卓に並ぶと十分な存在感があります。

Q3. 12cm四方の箱の容量は?

高さ12cmの立方体なら、約1.7リットル程度の容量があります。

これは小さめの保存容器やお弁当箱に近いサイズ感です。

たとえば、お米なら1.3〜1.4合ほど、スープなら1〜2人分を入れられる容量です。

収納ボックスとして使う場合は、小物やアクセサリー、文具などをきれいに整理できるちょうどよい大きさです。

デスクの上に置いても圧迫感がなく、使い勝手の良いサイズといえます。

Q4. 12cmと12mmを間違えやすいけどどう違う?

12mmは1.2cmです。

桁が違うので注意しましょう。

12cmとは約10倍の差があります。

たとえば、12mmはペンの太さやボルトの径などに使われる単位で、非常に小さなサイズです。

一方、12cmは手のひらサイズの長さで、比べるとまったく別物。

ネット通販などで表記を見間違えると、届いた商品のサイズが想像と違って驚くこともあります。

購入時は「cm」と「mm」の違いをよく確認しておくと安心です。

まとめ:12cmを知ると暮らしがもっと便利に!

12cmを正しくイメージできるとサイズ選びがスムーズに

通販や日用品選びで、12cmを基準に考えると「ちょうどいい」を見つけやすくなります。

特にネットショッピングでは、写真だけでは大きさが分かりにくいこともありますが、「12cm」という長さを感覚的に覚えておくことで、買い物の失敗を防ぎやすくなります。

さらに、実際に自宅にあるアイテムと比べてみると、よりリアルなサイズ感がつかめます。

生活の中でサイズ感を意識するメリット

サイズを理解しておくと、収納や購入の失敗が減り、暮らしがより快適になります。

たとえば、収納ボックスやお皿、雑貨などを選ぶときに「12cmくらいがちょうどいい」と感覚的に分かると、スムーズに決断できます。

また、部屋のレイアウトやインテリアを整える際にも、12cm単位で考えると見た目がすっきり整い、空間の使い方が上手になります。

小さな違いでも、サイズ感を意識するだけで生活の快適さがぐっと高まります。

次に読みたい関連記事:「10cm」「15cm」「30cm」の比較記事へ

他のサイズも合わせて知ることで、より具体的なイメージが掴めます。

10cmや15cm、30cmなど、少し違う長さを理解することで、自分にぴったりのサイズ感を選びやすくなります。

記事を読み進めながら、生活に取り入れたいアイテムの参考にしてみてください。