\これほしい!が見つかる/

楽天ランキングページはこちら<PR>

バッテリーがあるのにセルが回らない原因

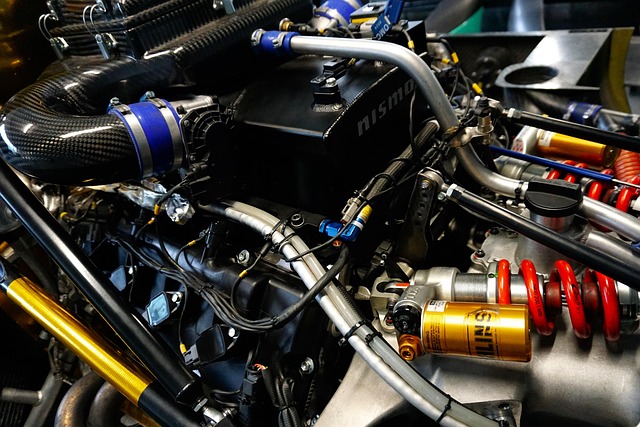

セルモーターの故障について

セルモーターは、エンジンを始動させる際に使用される主要な部品のひとつです。

しかし、長期間使用されることで内部の部品が劣化し、摩耗による接触不良や回転力の低下が発生することがあります。

とくに、ブラシの摩耗や電磁スイッチ(マグネットスイッチ)の不具合が原因となり、スイッチを押しても反応しない、あるいは音はするがエンジンがかからないといった症状が見られます。

また、寒冷地などでは内部のグリスが硬化し、動作が鈍くなることもあります。

こうした症状が見られる場合には、セルモーターの点検や必要に応じた整備・交換が検討されることがあります。

ヒューズの確認と対処法

車両の電装系統には多くのヒューズが使われており、セルモーターに関わるヒューズが切れている場合、バッテリーに問題がなくてもエンジンが始動しないことがあります。

ヒューズは過電流を防ぐための部品であり、ショートや過負荷によって切れるように設計されています。

ヒューズボックスの位置は車種によって異なるため、車両のマニュアルを参考にしながら、黒く焦げていたり金属部分が断線しているヒューズを目視で確認します。

交換する際は、元と同じアンペア数のヒューズを使用するのが一般的です。予備のヒューズを用意しておくと、トラブル時に役立つことがあります。

イグニッションスイッチの役割とチェック方法

イグニッションスイッチは、キーを回すことで電装系に電力を供給し、セルモーターを作動させる機能を担っています。

接点の汚れや経年劣化などにより、電気がうまく流れずセルが作動しないケースもあります。

確認方法としては、キーをONの位置に回し、インジケーターランプが点灯するかをチェックします。

点灯しない場合は、スイッチの状態や配線の電力供給に問題がある可能性も考えられます。

必要に応じて、テスターなどを使って電圧の確認を行い、専門知識がある場合には分解や清掃、部品の交換などを検討することもあります。

セルが回らない時の前兆とサイン

前兆となる警告灯の点灯

バッテリー警告灯やチェックエンジンランプが点灯することは、エンジン始動系統に何らかの変化や不具合が発生している可能性を示すサインです。

とくにバッテリー警告灯は、充電系統のトラブルやオルタネーター、配線の不具合を示しているケースがあり、それがセルモーターの動作に影響することも考えられます。

また、チェックエンジンランプの点灯は、エンジン制御ユニット(ECU)が何らかの異常を検知している可能性があります。

点灯時には、診断機でエラーコードの確認を行い、車両の状態を把握することが推奨されます。

警告灯に気づいた際には、早めに状況を確認・対処することで、トラブルの拡大を防げる場合があります。

無音状態とカチカチ音の意味

スタータースイッチを押しても無音で何も反応しない場合、バッテリーからセルモーターまでの電気の流れに問題があるか、断線や接触不良などが起きている可能性があります。

一方で、カチカチという音が聞こえる場合は、スターターリレーが動作していると考えられますが、その後のセルモーターが作動していないケースもあります。

音の種類によって、不具合の発生箇所をある程度推測することができます。こうした音の違いに注目することで、電気系統か機械系統かの判断材料になることがあります。

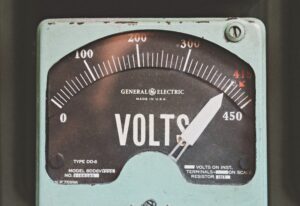

電力供給の異常を確認する方法

セルモーターが回らない原因のひとつとして、電力供給の不安定さが影響していることがあります。

バッテリーの状態確認には、マルチメーターなどを使って電圧を測る方法が一般的です。

通常は12.0〜12.6ボルト程度の電圧が目安とされますが、それより低い場合には、バッテリーの充電状況や劣化、端子の緩み・腐食などが関係していることも考えられます。

また、エンジン始動時の電圧の変化を見て、内部抵抗の傾向を把握することもできます。バッテリーターミナルの清掃や締め直しを行うことで、改善が期待できる場合もあります。

セルが回らない時の応急処置

ブースターケーブルの使い方

ブースターケーブルを使用し、他の車両や予備バッテリーから電力を供給することで、セルモーターが回らない場合でも一時的にエンジン始動を試みることがあります。

まず、両車両のエンジンを停止した状態で、赤いケーブルを故障車のバッテリーのプラス端子に接続し、次に救援車のプラス端子に接続します。

続いて黒いケーブルを救援車のマイナス端子に接続し、最後に故障車の金属部分(エンジンブロックなど)にアース接続します。

接続の順番によっては火花が発生する可能性もあるため、取り扱いには注意が必要です。

すべて接続したら、救援車のエンジンを始動して数分間アイドリングし、その後故障車のエンジン始動を試みます。

始動後は、接続した逆の手順でケーブルを取り外してください。作業後はバッテリーの状態を確認し、充電や点検を検討するのがよいでしょう。

リレーを確認するための手順

セルリレーは、キーを回すことで電気信号を受け取り、セルモーターに電流を送る役割を持つ中継装置です。

リレーに不具合があると、電流が正常に流れず、セルモーターが作動しないことがあります。

まずは車両のマニュアルでセルリレーの位置を確認します。

スタータースイッチを操作しながらリレーを軽く触れると、作動時にカチカチという音が確認できることがあります。

この音が聞こえない場合、内部機構に何らかの問題が生じている可能性も考えられます。

もし可能であれば、同じ型のリレーと一時的に入れ替えて動作を確認することで、原因の絞り込みに役立つことがあります。

なお、リレーが原因であった場合は、交換が比較的スムーズに行える場合もあります。

トラブルシューティングの基本事項

セルモーターが回らない場合の点検は、原因を一つひとつ確認しながら進めることがポイントです。

まずはバッテリーの電圧や端子の状態を確認し、続いてヒューズの状態をチェックします。

その後、スターターリレーやイグニッションスイッチの動作確認を行い、最終的にセルモーター本体の点検に進む流れが一般的です。

配線に腐食や接触不良がないか、端子が緩んでいないかも併せて確認します。

また、寒冷地などでは気温の影響も考慮するとよいでしょう。こうした手順を踏んでいくことで、車両の状態をより適切に把握できる可能性があります。

セルモーターの交換時期

寿命を見極めるポイント

セルモーターの寿命を見極めるには、いくつかの特徴的な症状に注目するとよいでしょう。

たとえば、エンジン始動時にセルモーターの回転が弱く感じる、または「キュルキュル」といった音が通常より長く続く場合は、出力がやや低下している可能性があります。

また、「ガリガリ」という音が発生する場合は、内部部品の状態に変化が生じていることもあります。

さらに、天候が悪い日や気温が低い日に始動に時間がかかるケースも、経年による劣化のサインかもしれません。

セルスイッチを押しても無反応になる場合は、接点や配線の状態も確認が必要です。

これらの兆候が複数現れるようであれば、点検や交換の検討を行うタイミングとして参考になるでしょう。

交換に必要な工具と部品

セルモーターの交換には、基本的な工具と対応する部品が必要になります。

ラチェットレンチやスパナは、セルモーターを固定しているボルトの取り外しに使われます。

ドライバーセットは、配線カバーやバッテリー端子の取り外しにも便利です。

場合によっては、トルクスドライバーが必要となることもあります。新しいセルモーター本体のほか、取り付け用のガスケットやボルトが含まれているかを確認しましょう。

また、古い配線が劣化している場合には、あわせて交換を検討すると作業の手間を軽減できるかもしれません。

作業の効率を高めるために、作業灯やグローブ、車種ごとの整備マニュアルも用意しておくと便利です。

自分でできるモーター交換手順

セルモーターを自分で交換するには、基本的な作業手順に沿って進めることがポイントです。

はじめに、バッテリーのマイナス端子を外し、電源をオフにしておきます。

その後、セルモーターに接続されている電源ケーブルと信号ケーブルを慎重に取り外します。

配線の位置を記録しておくために、写真を撮っておくと安心です。

続いて、セルモーターを固定しているボルトを外し、本体を取り外します。

新しいセルモーターを正しい位置に取り付け、ボルトの締め直しと配線の接続を行います。

最後にバッテリーの端子を戻し、エンジンの始動を確認します。作業中に気になる点があれば、無理をせず専門家に相談するのも一つの方法です。

バッテリーとセルモーターの関連性

電力供給の役割と重要性

バッテリーは、エンジンの始動時にセルモーターへ電力を供給する役割を持っています。

セルモーターは短時間に大きな電流を必要とするため、バッテリーの性能や状態がその動作に影響することがあります。

とくに寒冷時や長期間使用したバッテリーでは、出力が不足し、セルモーターがスムーズに作動しないことも見られます。

また、電力供給はセルモーター以外にも、ECUや燃料噴射システムなどの電子制御機器に関わっており、電圧が不安定な状態では車両の動作に影響が出ることがあります。

そのため、バッテリーとセルモーターはお互いに連動しており、どちらかの状態が始動性に関わるケースもあります。

作動不良の原因を追求する

バッテリーに十分な電力があってもセルモーターが作動しない場合、他の電気系統に起因するケースもあります。

たとえば、端子の腐食や接続部のゆるみ、ケーブルの断線などによって電流が届きにくくなっている可能性があります。

端子に緑青や白い粉状の腐食が見られる場合、接触状態が悪くなっていることも考えられます。

こうした腐食は専用クリーナーやワイヤーブラシで取り除き、必要に応じて防錆対策を施すと良いでしょう。

また、ヒューズやリレーなどの中継装置が原因となっていることもあります。

テスターを使って電圧や導通を確認することで、原因を絞り込む手がかりになります。

バイク・自動車におけるバッテリーの適正

バッテリーは、車両のタイプや排気量、使用状況に合わせて適した容量や仕様のものを選ぶことが大切です。

容量が不足していると始動時に必要な電力を十分に供給できず、逆に容量が大きすぎると充電に負荷がかかることもあります。

たとえば寒冷地では、低温下でも出力が安定しやすい寒冷地仕様のバッテリーが用いられることがあります。

また、バッテリー液の補充や電圧チェック、ターミナルの清掃などのメンテナンスを定期的に行うことで、状態の維持に役立ちます。

さらに、カーナビやドライブレコーダーなどの電装品の数によっても消費電力が変わるため、それに見合ったバッテリーを選ぶことが望ましいでしょう。点検や交換は車検時に限らず、定期的に行うことで不調の早期発見につながることがあります。

頻発するトラブルの予防

定期的なオイルと整備の重要性

エンジンオイルはエンジン内部の潤滑や冷却、清浄など、さまざまな役割を担っています。

オイルが古くなると潤滑性能が低下し、エンジンの始動に影響が出ることがあります。

とくに寒冷地では粘度が変化しやすく、始動時にオイルが循環しにくいため、セルモーターに負荷がかかりやすくなるケースもあります。

さらに、オイルが劣化するとスラッジが溜まり、部品の動作に支障をきたすことも考えられます。

そのため、車種や使用状況に応じた定期的なオイル交換が推奨されています。

加えて、整備の際にはプラグやエアフィルター、燃料系統などの点検・清掃も行うことで、始動性や燃費の改善、不調の早期発見に役立つことがあります。

走行距離とメンテナンスの関係

走行距離が増えると、さまざまな部品に摩耗や劣化が見られるようになります。

たとえば、ベルト類の緩みやブレーキパッドの減り、バッテリーの性能低下などが、定期点検の目安として挙げられます。

セルモーターも走行距離が多いほど始動回数が増えるため、内部のブラシやスイッチ部分の経年変化が進行する場合があります。

走行距離に応じた点検を実施することで、気になる兆候を早めに確認し、必要に応じた整備を行いやすくなります。

また、メーカーが推奨する点検項目や時期に沿って整備を行うことは、車両を長く快適に使用するためのひとつの方法です。

異常を早期発見するための点検方法

セルモーターを含む電装系やエンジン関連の不調を早めに把握するためには、日常的な点検が効果的です。

エンジン始動時に「キュルキュル」と長く続く音や「カチカチ」といった音が聞こえる場合、セルモーターや電源系統の状態に変化がある可能性も考えられます。

また、走行中に警告灯が点灯する、振動が普段より強く感じられる、エンジンの回転が安定しないといった変化があれば、一度マニュアルを確認し、基本的なチェックを行ってみるのもよいでしょう。

オイル量や冷却水の確認、バッテリー電圧の測定といった簡単な点検を習慣にすることで、状態の変化に早めに気づきやすくなります。

セル回らないトラブルの修理方法

専門家に依頼する際のポイント

セルモーターが回らない場合、ご自身での対応が難しいと感じたら、必要に応じて整備士や専門店に相談するのもひとつの方法です。

依頼時には、トラブルが発生した状況をできるだけ具体的に伝えることで、スムーズな対応につながることがあります。

たとえば、「キーを回しても音がしない」「カチカチという音だけがしてエンジンが始動しない」といったように、現象を具体的に説明しましょう。

併せて、症状が出始めた時期や天候、直前のメンテナンス履歴なども伝えると参考になります。

また、可能であれば動画や音声を記録しておくと、状況の判断材料として役立つ場合もあります。

工場での査定と可能性

整備工場やディーラーでは、セルモーターの状態をチェックし、修理や交換の可否を見極める作業が行われます。

その際には、単なる部品の交換だけで済むのか、他の部分への影響も含めて点検されることが一般的です。

修理費用の見積もりが提示されたら、作業内容や工賃、部品代などの内訳を確認しておくと安心です。

場合によっては、新品ではなくリビルト品(再生部品)による対応も検討でき、コスト面での選択肢となることもあります。

また、費用が大きくなる場合には、車両の年式や走行距離とあわせて、買い替えなどの判断材料として参考にするのもよいでしょう。

自分でできる簡単な修理法

専門的な工具がなくても、比較的簡単に行える作業もあります。

たとえば、バッテリー端子やセルモーターの接点を清掃することで、通電状態が改善されることがあります。

また、端子の緩みを締め直すことで電気の流れが安定する場合もあります。これらの作業には、10mmのスパナやドライバーがあれば対応可能です。

ヒューズが切れている場合には、同じアンペア数のものと交換することで動作が回復することもあります。

作業を始める前には、念のためバッテリーのマイナス端子を外しておくと安心です。

走行中トラブルを軽減するために

重要なチェック項目

トラブルの発生を減らすためには、日常的な点検が推奨されています。特に出発前には、バッテリー電圧の確認が役立ちます。

目安としては12V〜12.6Vの範囲内であれば、おおよそ正常と考えられます。

また、エンジンオイルの量や状態も見ておきたいポイントです。オイルゲージやレベルウィンドウを使って適正量を確認し、不足や変色、においが気になる場合には交換の検討がすすめられます。

冷却水も同様に、リザーバータンクの水量やキャップ周辺の状態を見ておくと安心です。

あわせて、ブレーキ液やワイパー液の補充、タイヤの空気圧や溝の点検も行うことで、安心して走行するための準備が整います。

こうした習慣を持つことで、車両の状態をより良好に保ちやすくなります。

安全機能の理解と対策

現代の車両には、さまざまな機能や盗難防止装置が搭載されており、それらの作動状況によってはエンジン始動に影響が出ることもあります。

たとえばイモビライザーは、登録されたキーにのみ反応する仕組みで、トランスポンダーチップに問題があると正規のキーでも始動しないケースがあります。

また、サイドスタンドセンサーは、スタンドが出ている状態でギアが入っているとエンジンが停止する構造になっており、転倒防止に貢献しています。

これらのセンサーに何らかの不具合があると、始動や停止に影響が出ることもあるため、気になる場合にはマニュアルで位置や点検方法を確認し、必要に応じて整備を検討するとよいでしょう。

バイクのキーとスタンドの関係

バイクには、サイドスタンドとキー操作が連動する安全機構が搭載されていることが多くあります。

多くのモデルでは、スタンドが出たままギアが入っていると、エンジンが始動しなかったり、走行中に停止することがあります。

このような機構は、転倒や誤発進を防止する目的で設計されています。ただし、スタンドセンサーが汚れていたり、接触に不具合がある場合には、正常に反応しないこともあります。

また、キーシリンダーの劣化やキー自体の摩耗によって、うまく認識されない場合もあります。

そのようなときは、スペアキーの使用や接点清掃を試してみるのもよい方法です。スタンドやキー周辺の機構を把握し、定期的な点検を行うことで、始動時のトラブルにも落ち着いて対応しやすくなります。

トラブルの種類とそれぞれの対策

電気系統の異常

セルモーターの作動には、安定した電気供給が求められます。

断線やショート、リレー・スイッチ類の接触不良など、電気系統の状態によっては、エンジン始動に影響が出ることがあります。

断線は配線の劣化や擦れ、ショートは水濡れや取り付けの状態によって起きることがあります。

また、スターターリレーやヒューズボックス内の接点の不調も確認ポイントです。

これらの状態を調べるには、テスター(マルチメーター)を用いた導通チェックや電圧測定が参考になります。

特に電圧が急激に下がる箇所があれば、その周辺の配線やコネクターの接続状態、腐食の有無なども丁寧に確認するとよいでしょう。

機械的故障の見分け方

電気が正常に供給されているにもかかわらずセルモーターが作動しない場合は、内部の機構部分に変化が生じていることも考えられます。

たとえば、セルモーター内部のギア摩耗やピニオンギアの噛み合い不良、シャフトの動きの悪化やベアリングの消耗などが挙げられます。

始動時に「ガリガリ」「ギギギ」といった音がしたり、回転が途中で止まるような挙動が見られた場合は、こうした要因が関係している可能性もあります。

車内では確認しづらいため、ボンネットを開けた状態で音を聞くとわかりやすくなることがあります。

必要に応じて、分解点検や部品交換、再グリスアップを行うと改善が期待できる場合もあります。

不明の原因に対する応急対応

原因がはっきりしない場合でも、いくつかの基本的な確認作業を行うことで、状態が一時的に改善されることがあります。

まずはバッテリーの電圧をチェックし、端子の緩みや腐食がないかを確認しましょう。

端子や接点の清掃だけで改善されることもあります。次に、セルモーター関連のヒューズの状態を確認し、切れている場合には同じアンペア数のものに交換します。

また、スターターリレーを同型の予備リレーと交換してみる方法もあります。

さらに、セルモーターを軽く叩くことで内部の接点が動き、始動に至るケースもあるとされています(この作業は無理のない範囲で慎重に行うことが推奨されます)。

それでも改善が見られない場合は、安心のためにも専門業者への相談を検討してみるとよいでしょう。