\これほしい!が見つかる/

楽天ランキングページはこちら<PR>

クーラントのエア抜きとその必要性

エア抜きをしない場合に起こりやすい現象

クーラント内に空気が残ったままの状態では、冷却効率が下がり、エンジン内部の熱が外に逃げにくくなることがあります。その結果、エンジンの温度が通常より高くなりやすくなり、エンジンルーム内の温度が上昇することも考えられます。

このような状態が続くと、冷却がうまくいかなくなったり、エンジン周辺の部品に負荷がかかる可能性があります。また、ヒーターの効きが悪くなったり、アイドリングが不安定になるなどの症状が見られることもあります。

オーバーヒートを防ぐために

冷却系統に空気が混入すると、冷却水の流れがスムーズでなくなり、エンジン内部の熱がこもりやすくなる傾向があります。特に夏場や渋滞時などは、熱が逃げにくい状況になりやすいため、定期的な冷却水の点検とエア抜き作業が役立ちます。

エア抜き後には、水温計や冷却水の量を確認しておくことで、安心して走行を続けることができます。

走行中に行うエア抜きの注意点

走行中にエア抜きを試みると効率的に見えることがありますが、実際にはおすすめできません。特に、冷却水が高温の状態でキャップを開けたり触れたりすると、熱による不具合や思わぬトラブルにつながることがあります。

ラジエーターホースにも急な温度変化が影響を与えることがあるため、エンジンが十分に冷えた状態で、落ち着いた環境で作業を行うことが安心につながります。

クーラントエア抜きの基本的なやり方

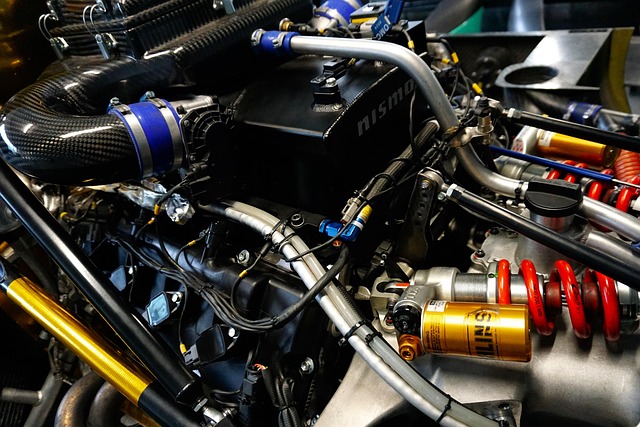

必要な工具と材料の準備

クーラントのエア抜きを安全かつ効率的に行うためには、いくつかの基本的かつ補助的な工具や材料の準備が欠かせません。

まず、冷却水を注ぐ際に使用するジョウゴは、逆流防止機能付きのものが便利で、液漏れを最小限に抑えることができます。

ドレンパンは、古いクーラントを受けるために必須で、十分な容量を持ち、持ち運びしやすい形状のものを選ぶと作業がスムーズです。

エア抜き用アダプターは、車種に適したサイズ・形状のものを選定し、ラジエーターキャップの取り付け部にしっかりと密着するタイプが望ましいです。

また、冷却水(クーラント)は適正な種類・濃度のものを事前に確認しておく必要があります。

誤ったクーラントを使用すると、冷却性能や凍結防止性能に影響を及ぼす恐れがあります。

さらに、安全確保のためには手袋と保護メガネも必須です。

手袋は耐熱性・耐薬品性のあるゴム製のものが推奨され、保護メガネは万が一の飛散時に目を保護します。

加えて、ウエスやタオル類、清掃用のスプレーなども準備しておくと、作業後の処理や不測の液体飛散にも対応しやすくなります。

整備スペースの確保と明るい照明も、作業の安全性を高める重要な要素です。

エア抜き手順の詳細解説

- エンジンを冷やす。

- ラジエーターキャップを開け、リザーバータンクの冷却水を確認。

- 車両をジャッキアップしてフロントを高くする。

- エア抜きバルブを開放しながら冷却水を補充。

- エンジンを始動して空ぶかしし、エアを排出。

- エアが出なくなるまで補充とエンジン運転を繰り返す。

リザーバータンクの役割とチェックポイント

リザーバータンクは、冷却システム内の圧力変化に対応し、冷却水の一時的な補充や回収を自動的に行う役割を担っています。

エンジンの温度が上がると冷却水が膨張し、その一部がリザーバータンクに移動します。エンジンの温度が下がると、タンク内の冷却水がラジエーター側に戻るという循環が繰り返されることで、冷却系統内の水量がバランスよく保たれる仕組みになっています。

このような流れがスムーズに行われることで、冷却機能が安定しやすくなり、エンジンの温度管理にもつながります。

日常点検では、リザーバータンク内の冷却水が「MIN」と「MAX」の目盛りの間にあるかを目視で確認するのが基本です。

液面が「MIN」よりも下がっている場合は、冷却水の量が少なくなっていることがあるため、適量を補充してバランスを整えるのがよいでしょう。

また、「MAX」のラインを超えている場合は、タンク内に余分な圧力がかかる可能性もあるため、必要に応じて調整しておくと安心です。

タンク本体にひび割れや濁り、汚れがないかを確認しておくことで、コンディションの変化にも気づきやすくなります。キャップがしっかり閉まっているか、ゆるみがないかなどもあわせて確認しておくと、冷却系の管理がよりスムーズに行えます。

エア噛みの原因とその兆候

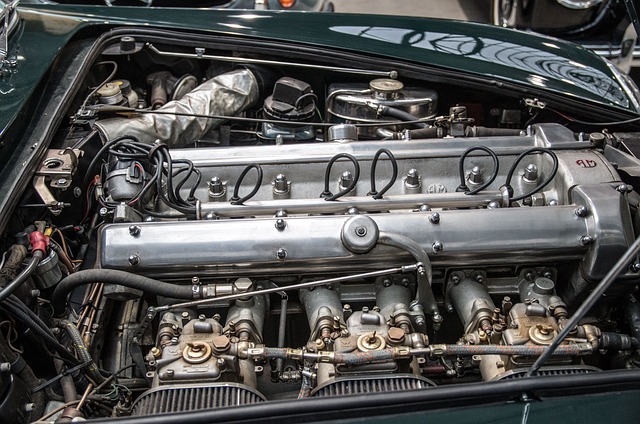

冷却系統のエア噛みによる影響

冷却系統に空気が入り込むと、冷却水の循環がスムーズに行われにくくなり、冷却効率に影響が出ることがあります。その結果として、エンジンの水温がやや高めになる傾向が見られることもあります。

また、エンジン内部の一部に熱がこもりやすくなることで、燃焼室周辺やシリンダーヘッド付近の部品に負担がかかることがあります。こうした状態が続くと、細かな不具合につながる場合もあるため、早めの点検が役立ちます。

さらに、ヒーターの効きが弱く感じられたり、アイドリング時の振動や音に変化が出る、冷却ファンの作動タイミングにズレが生じるといった変化も見られることがあります。これらの症状は他の原因と見分けがつきにくい場合もあるため、冷却系の空気混入についても意識しておくとよいでしょう。

エア噛みを防ぐためのメンテナンス

冷却系統のコンディションを保つためには、定期的な点検とメンテナンスが役立ちます。

まず、冷却水(クーラント)は、車両ごとに定められた交換時期を目安に新しいものに入れ替えるのがおすすめです。劣化した液を長期間使用すると、循環の効率が下がることがあります。

また、ラジエーターホースやヒーターホースなども定期的にチェックして、ひび割れ、膨張、柔らかさの変化などがあれば、交換を検討しましょう。

ラジエーターキャップも忘れがちな点ですが、圧力調整の機能がうまく働かないと、冷却水の流れに影響が出ることもあります。キャップのパッキンやスプリングの状態も、定期的に目視で確認しておくと安心です。

補充作業の際は、車体をできるだけ水平に保ち、リザーバータンクの液面を確認する習慣をつけておくことで、冷却系の管理がしやすくなります。

走行中のエア抜き方法と注意点

一部のユーザーの間では、「ヒーターを全開にした状態でアイドリングを行い、エア抜きを促す方法」が補助的な手段として活用されています。この方法は、エンジンの温度が安定してくるタイミングで冷却水の流れが良くなり、空気が自然に抜けやすくなるケースがあります。

ただし、この手法はあくまで補助的なものであり、走行中にラジエーターキャップを開けたり、補充作業を行うことは避けたほうが無難です。冷却水が高温のままだと、思わぬトラブルにつながる場合がありますので、作業は必ずエンジンが十分に冷えた状態で行いましょう。

走行中にエア抜きを試みる際は、専門知識のある方のアドバイスを受けながら、安全に配慮した環境で行うことがポイントです。

クーラントの交換と補充方法

冷却水の種類と選び方

車種によって適した冷却水(クーラント)の種類は異なるため、選定時には車両の取扱説明書や整備マニュアルを参考にすると安心です。

代表的な種類としては、LLC(ロングライフクーラント)やスーパーLLCがあり、それぞれに耐久性や凍結防止性能、サビへの配慮といった特徴があります。

色によって成分が異なるケースもあるため、基本的には異なる種類を混ぜずに使うことが一般的とされています。

最近では、オールシーズン対応のプレミアムタイプや、ハイブリッド車向けの低導電性クーラントなども登場しており、車両の冷却システムに合わせて適したものを選ぶことで、エンジンの性能維持に役立ちます。

どの製品を選べばよいか迷う場合は、ディーラーや整備士に相談してみるのもひとつの方法です。

クーラントの交換時期と目安

クーラントは時間の経過とともに性質が変化するため、一定の期間ごとに点検・交換を行うとコンディション管理がしやすくなります。

一般的には、2〜4年、または走行距離5万km程度がひとつの目安とされていますが、使用するクーラントの種類や走行環境によって異なる場合があります。

スーパーLLCのように長持ちするタイプでも、時間が経過することで防錆や凍結防止の機能が弱まることがあるため、定期的な確認を意識すると安心です。

また、冷却水に濁りが見られたり、においに変化を感じた場合は、少し早めの交換を検討すると良いでしょう。

日常点検や予防的な整備の一環として、早めのタイミングでの交換を取り入れる方も多くいらっしゃいます。

交換作業時の注意点

交換作業を行う際は、エンジンの温度が十分に下がった状態で作業するのが基本です。

また、使用済みの冷却水はそのまま排水口に流さず、地域のルールに沿って適切に処理するようにしましょう。

作業中は、手袋や保護メガネなどを着用しておくと、周辺への飛散や万が一のトラブルにも落ち着いて対応しやすくなります。

補充後は、空気が混入しにくいようにエア抜きを丁寧に行い、あわせて水温センサーやラジエーターキャップの状態もチェックしておくと、より快適に走行を楽しむことができます。

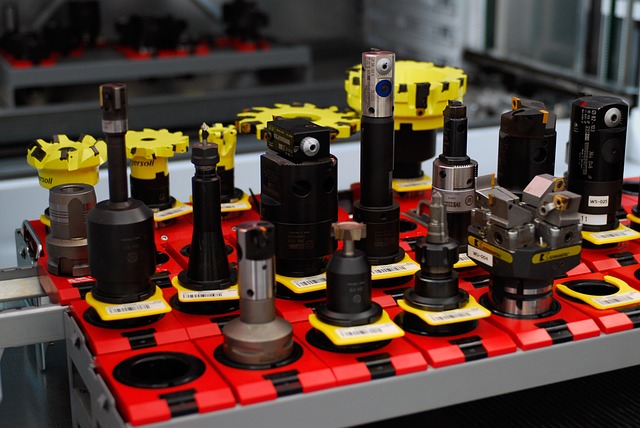

クーラントエア抜きのための電動工具の選び方

専用アダプターの活用方法

専用アダプターは、ラジエーターキャップ部分に装着してエア抜き作業をよりスムーズに行うための便利なツールです。車種によってキャップのサイズが異なるため、対応したアダプターを選ぶことがポイントとなります。

アダプターを適切に使用することで、冷却水の圧力管理がしやすくなり、作業時のエアの逆流や液漏れの発生を抑えやすくなります。

また、透明タイプのアダプターを使用することで、内部の気泡の状態を目視で確認しながら作業を進められる点も魅力です。

中には、圧力ゲージ付きのエア抜きキットもあり、冷却システムの状態をチェックしながら作業を行う際の参考になります。

こうしたアダプターは、DIYユーザーからプロの整備現場まで幅広く使用されており、使用目的に応じて信頼できるブランドの製品を選ぶことで、作業全体がより快適に進めやすくなります。

便利なエア抜き器具の種類と選び方

市販のエア抜き器具にはさまざまなタイプがあり、その中でも人気が高いのは真空タイプの製品です。冷却ラインを真空状態にすることで、内部の空気を効率よく排出できる構造となっており、短時間でのエア抜きに役立ちます。

また、ラジエーターキャップと接続するだけで自動的に空気を抜くタイプもあり、手順が比較的シンプルなため、使いやすさを重視する方にも好評です。

そのほか、透明ホース付きの逆流防止タイプや、大きな補充タンクと組み合わせて使用できるモデルもあり、用途や作業スタイルに合わせた選択肢が豊富です。

耐久性や取り扱いやすさを求める場合には、メーカーの信頼性や製品レビューを確認して選ぶと、日常的なメンテナンスにも活用しやすくなります。

補充作業をスムーズにするための道具

冷却水の補充作業をスムーズに行うためには、専用の道具を活用するのもおすすめです。

たとえば、漏斗と一体になったボトルは、冷却水をこぼしにくく、手を汚しにくい構造で扱いやすくなっています。

また、逆流防止弁付きのジョウゴを使うと、補充中に冷却水が戻ってこない構造になっているため、落ち着いて作業を進めやすくなります。

フレキシブルノズル付きのツールであれば、角度や高さを調整できるため、エンジンルームが狭い車両でも扱いやすく、補充のしやすさが向上します。

そのほかにも、クーラントの量を確認できるメモリ付きの容器や、色の違いが見やすい透明素材のタンクなど、作業をサポートしてくれるアイテムが多く販売されています。

こうした道具を取り入れることで、冷却水の補充作業がよりスムーズに行いやすくなり、クルマのメンテナンスに取り組みやすくなります。

エア抜き後のチェック項目

水温計の確認と目安の把握

エア抜き作業が完了した後は、水温計の表示を確認しておくと、エンジンの状態を把握しやすくなります。

水温計は、エンジンがどの程度の温度で動作しているかを示す指標であり、冷却系の循環が安定しているかを見極める手がかりになります。

一般的には、90〜100度前後で落ち着いていることが多いですが、エンジンの設計や外気温、走行状況によって多少前後する場合があります。

水温が高めに表示されている場合は、冷却水の循環がまだ完全ではない可能性や、サーモスタットやファンの作動状況に何らかの変化があるかもしれません。

また、ヒーターからの温風の出方やアイドリング時の水温の変化などもあわせて確認しておくと、全体のバランスをより把握しやすくなります。

ラジエーターキャップの状態チェック

ラジエーターキャップは、冷却系統内の圧力を適切に保つためのパーツで、日常点検の対象としてもおすすめです。

エア抜き後には、キャップの状態も一緒に見ておくと、より安心です。

チェックポイントとしては、パッキン部分のひび割れやゴムの状態、硬さなどがあり、経年使用による変化が出ていることもあります。

これらが進んでいると、密閉性に影響が出る可能性もあるため、目視や手での感触を通じて確認しておきましょう。

スプリングの反発具合や、キャップ内部の弁の動きもチェックしておくと、より丁寧な点検につながります。

見た目だけではわかりにくいケースもあるため、一定期間ごとの交換も検討しておくと、安心材料のひとつになります。

エア抜き後の点検ポイント

冷却系統が落ち着いた状態になった後は、全体を一度見直しておくと、より良い状態で車を使い続けることができます。

ラジエーター本体やホースの接続部、リザーバータンク周辺を見渡して、冷却水がにじんでいないか、汚れや付着物がないかを確認してみましょう。

直接見えにくい場所は、鏡やスマートフォンのカメラを使って確認するのも効果的です。

また、数日かけて冷却水の量が極端に変化していないかを確認することで、小さな変化にも気づきやすくなります。

さらに、ファンの作動のタイミングや、サーモスタットの開閉の様子、ヒーターの効き方なども軽くチェックしておくことで、日常の走行をより快適に保つことができます。

クーラントエア抜きの際のトラブル解決法

急激な温度低下時の対処法

エア抜き作業の途中や直後に冷却水の温度が急に下がると、エンジンブロックやラジエーターなどの金属部分に急激な熱変化が加わることがあり、部品への負担が大きくなる可能性があります。

特に冬場や気温の低い環境では、冷却系統が想定より早く冷えることがあるため、エンジン停止後は冷水などで一気に冷やすのではなく、自然に温度が下がるのを待つことがおすすめです。

また、ラジエーターファンが作動している間は、ボンネットを開けずに様子を見ることで、より落ち着いた状態で点検作業に入ることができます。

あらかじめ、サーモスタットや冷却ファンの動作状況を確認しておくと、温度の変化に応じた調整もしやすくなります。

冷却水のにじみや漏れへの対応

冷却水まわりに変化が見られた際は、できるだけ早めに点検を行うことで、冷却系統のコンディションを保ちやすくなります。

車両の下に水のしみが見られたり、甘いにおい、エンジンルーム内の一部に湿りや白い結晶のような跡が見られる場合は、冷却水の量や状態をチェックしてみましょう。

ラジエーターホース、ウォーターポンプのまわり、ヒーター関連の接続部、リザーバータンク、ラジエーターキャップ付近などを見て、気になる変化がないかを確認することがポイントです。

原因としては、ホースのひび割れやパッキンの劣化などが挙げられます。状況に応じて部品を交換することで、より安定した状態を保つことができます。

一時的な対応として漏れ止め剤を使用する方法もありますが、状況によっては一時的な効果にとどまることもあるため、必要に応じて専門的な点検や修理を検討してみると良いでしょう。

エア抜きがうまくいかないときの見直しポイント

エア抜き作業が思うように進まない場合、いくつかの要因が考えられます。

たとえば、エア抜きバルブが詰まっていたり、開閉がスムーズでないことが原因になっているケースや、冷却系統内にスラッジやサビがたまって流れが妨げられている可能性もあります。

また、補充作業時にリザーバータンクのキャップがきちんと閉まっていなかった場合、循環がうまく働かず、空気が抜けにくくなることもあります。

そのほか、車両の傾きや注入姿勢などが影響して、冷却水がうまく回らずに空気が残りやすくなるケースもあります。

こういった場合は、車の前方を少し高くして作業を行う、ヒーター設定を最大にしてエンジンをかける、または専用のエア抜きツールを使って調整するなどの方法を取り入れると、効率的に作業が進むことがあります。

最終手段として、真空タイプのエア抜き装置を使うと、より確実に空気を抜くことができるケースもありますので、状況に応じた方法を選ぶと安心です。

季節に応じたクーラントメンテナンス

冬季のクーラント管理

冬季は外気温が氷点下になる日も多く、冷却ラインに使用されているクーラントの状態を適切に保つことがポイントとなります。

この時期は、凍結防止性能を持ったクーラントを選ぶとともに、濃度の管理にも気を配ると安心です。

一般的には50%前後の濃度が目安とされており、専用の濃度チェッカーで状態を確認しながら、必要に応じて希釈や補充を行うとバランスが取りやすくなります。

また、長く使われたクーラントは徐々に性能が変化していくこともあるため、冬に入る前に一度交換を検討してみるのもおすすめです。

あわせて、ラジエーターキャップやホースの状態も確認しておくと、冷却システム全体の安定した動作につながります。

夏季の冷却水の状態維持

夏季は外気温の上昇により、エンジンの冷却への負担が高まりやすくなる季節です。

この時期には、温度が上がっても安定した性能を保ちやすいクーラントを選ぶと、日々の走行がより快適になります。

冷却性能に優れた製品を使いながら、ウォーターポンプやサーモスタットの動作にも注目しておくと、気温の変化に対する備えになります。

とくに渋滞が多い地域や長時間アイドリングが続く場面では、エンジンルーム内の熱がこもりやすくなるため、こまめな冷却水量の確認と、必要に応じた補充を習慣にすると良いでしょう。

また、ラジエーターまわりの掃除も定期的に行い、虫やほこりの付着による冷却効率の低下を防ぐことがポイントです。

オールシーズン対応のクーラント選び

四季のある日本のような気候では、オールシーズン対応のクーラントを使用することで、季節ごとの管理がしやすくなります。

スーパーLLCや高耐久タイプのクーラントには、凍結防止と高温時の性能を両立するものが多く、年間を通じて安定した冷却状態を保ちやすいのが特徴です。

劣化状態を確認しやすい色付きの製品や、長寿命設計のものを選ぶことで、交換頻度を抑えつつ、性能の維持にもつながります。

エンジンの調子を快適に保つためにも、信頼できるメーカーのオールシーズンタイプを選んでおくと、日々のメンテナンスがぐっと楽になります。

クーラントエア抜きの人気方法と効果

空ぶかしを利用したエア抜き

空ぶかしを活用したエア抜きは、冷却水の循環を促しながら、システム内に残った空気を自然に外へ逃がすための比較的手軽な方法です。

具体的には、エンジンをかけた状態でアクセルを断続的に踏み、回転数を一時的に上げることで冷却水の流れを促進し、エアがラジエーターやヒーターコアから排出されやすくなります。

このとき、ヒーターを最大に設定することで、ヒーターコア内のエアも同時に抜けやすくなる傾向があります。

この方法は特別な工具が必要ないため、DIYユーザーの間でも広く取り入れられており、シンプルかつ低コストな点が魅力です。

ただし、作業の性質上、冷却系統内のすべての空気が取り除けるとは限らないため、水温計やヒーターの効きなどを確認しながら、状況を見て進めることが大切です。

真空エア抜きの特徴とメリット

真空タイプのエア抜きは、冷却系統内の空気を効率よく排出する方法のひとつです。

専用の真空ポンプを使って内部を一時的に負圧状態にしたうえで、冷却水を吸引して注入することにより、空気が残りにくくなる効果が期待できます。

この方法を活用することで、エアポケットの発生が少なくなりやすく、冷却性能の安定にもつながりやすいとされています。

また、作業の時間を短縮しやすいため、効率を重視する場面でも便利です。

とくに複雑な冷却ラインを持つ車両や、温度管理が重要とされるハイブリッド・EV車などでは、この方法が取り入れられることもあります。

最近では、家庭用に使いやすく設計されたコンパクトな真空エア抜きキットも販売されており、DIY用途として活用される例も増えています。

整備現場での実践的なエア抜き方法

熟練の整備士が行うエア抜き作業には、車両ごとの特徴にあわせたさまざまな工夫が施されています。

たとえば、真空引きに加えてエア抜き用バルブを併用することで、冷却経路の細部に残りやすい空気も排出しやすくなります。

さらに、OBDスキャナーを使用して冷却水温をリアルタイムで確認しながら作業することで、温度変化を把握しやすくなり、状況に応じた対応が可能になります。

そのほかにも、冷却ファンの作動タイミングやサーモスタットの開閉を目視や感触で確認しながら、冷却水の補充と循環を繰り返す手法や、車体前方を少し高くして自然な流れを促す方法など、現場ならではの対応例が多く見られます。

こうした方法は、輸入車や構造の異なる車種などでも使われることがあり、車両の状態に合わせた柔軟な整備として取り入れられています。