\これほしい!が見つかる/

楽天ランキングページはこちら<PR>

車のマフラーから白煙が出る原因とは?

白煙の正体:水蒸気とオイルの違い

マフラーから出る白煙には大きく分けて二つの原因が存在します。

一つは水蒸気、もう一つはエンジンオイルの燃焼によるものです。水蒸気は主に寒冷な環境や雨天時、エンジンが冷えているときに発生しやすく、エンジンが暖まるにつれて自然に消えていくケースが多いため心配はいりません。

しかし、エンジンオイルが何らかの原因で燃焼している場合は、オイルが燃焼室に入り込んでしまっている証拠です。

これはエンジン内部のガスケットやピストンリング、バルブシールといった重要なパーツに異常がある可能性を示しています。

オイルの燃焼はエンジンの動作に影響を与える可能性があり、状態によっては内部部品に負荷がかかるケースも見られます。

車種による白煙トラブルの傾向

白煙の出やすさは、車種やエンジンの構造、設計思想によっても異なります。

例えば、ターボエンジン搭載車は高回転・高温になることが多く、オイルラインの劣化やターボチャージャーのシール部の損傷によりオイルが燃焼室へ流入しやすくなります。

また、年式の古い車両や走行距離が多い車では、部品の経年劣化によりガスケットやシールが硬化し、本来の密閉性能が失われて白煙が発生しやすくなることもあります。

さらに、エンジン内部のカーボン堆積や潤滑不良が重なれば、白煙の発生頻度や濃度はさらに増していきます。

エンジン内部の変化に気づくポイント

エンジンから白煙が継続して見られる場合は、一時的なものではなく、内部の状態に変化が起きている可能性も考えられます。

特にピストンリングの摩耗や破損、シリンダーの傷、ガスケットの抜けなどがあると、オイルが燃焼室へと漏れ込み、燃焼とともに白煙として排出されます。

こうした現象は、エンジンの始動時や高回転時に顕著に現れやすく、放置した場合、エンジンのパフォーマンスや燃費に影響を及ぼすことがあり、排気ガスの状態によっては点検時に指摘される可能性もあります。

白煙はエンジンのコンディション変化を示すサインのひとつと考えられ、気づいた段階で点検しておくと安心です。

白煙の症状と見分け方

白煙の見分け方:水蒸気とオイル漏れ

マフラーから出る白煙が水蒸気なのか、オイルが燃焼しているのかを見分けるには、いくつかのポイントがあります。

まず、水蒸気は冷えたエンジンを始動した直後や冬場に多く見られ、数分で自然に消えるのが特徴です。

これは空気中の水分が排気熱で蒸発したものです。一方、長時間にわたって消えず、煙に青みやグレーがかった色味がある場合は、エンジン内部でオイルが燃焼している疑いがあります。

オイルが燃えている場合は、煙の量が多くなることもあります。

さらに、エンジンが十分に暖まった後も白煙が出続ける場合は、水蒸気ではなく、車の状態に何らかの変化がある可能性も考えられるため、気になる場合は早めに専門業者に相談すると安心です。

マフラーからの異常な臭いの確認ポイント

排気ガスから出る臭いは、車の異常を見極めるうえで非常に有効なヒントになります。

たとえば、ほんのり甘い臭いがする場合は、冷却水(クーラント)が燃焼室に漏れ込んでいる可能性が考えられます。

これはヘッドガスケットの損傷などが原因で、冷却系統やエンジン内部に影響を与えるケースもあるため、早めのチェックが望ましいでしょう。

逆に、焦げたような強い臭いがする場合は、エンジンオイルが燃焼しているサインです。

特にオイルがシリンダーに入り込むような故障があると、排気ガスにオイルの成分が混ざり、独特の焦げ臭い臭いを発します。

このような臭いを感じた場合は、気になる場合は早めに原因を調べておくことで、安心して運転を続けられます。

アイドリング時の白煙トラブル

アイドリング中にマフラーから白煙が出続けるという症状も見逃せません。

この場合、エンジンのオイル下がりやバルブシールの劣化が原因であることが多いです。

オイル下がりとは、バルブガイドやシールが劣化してオイルが燃焼室に流れ込む現象で、特にアイドリングのような低負荷時に煙が目立ちやすくなります。

また、エンジン内部の温度が安定しているアイドリング状態では、水蒸気が原因の白煙であればすぐに消えるはずなので、白煙が長く続くようであれば、状態を一度確認してみるとよいでしょう。

さらに、停車中に白煙の臭いや色を確認することで、トラブルの原因をある程度推測できるため、定期的に車の状態を観察することがトラブル予防につながります。

白煙が発生する主な原因

燃焼室の異常とピストンの摩耗

エンジン内部にある燃焼室は、混合気を圧縮・燃焼させる重要な領域であり、この部分に異常があると白煙の原因になります。

特に、ピストンリングの劣化や摩耗が進行すると、本来密閉されるべき燃焼室にエンジンオイルが入り込むことがあります。

オイルが混入すると、燃焼過程でオイルが一緒に燃えてしまい、排気ガスとともに白煙として排出されます。

さらに、シリンダー内壁の摩耗や傷もオイルの侵入経路となり得ます。

これにより、白煙だけでなくオイルの消費量が増える、燃費が悪化する、エンジン出力が低下するなど、さまざまな不調が生じます。

症状が進行すると、エンジンの異音や振動が発生する場合もあり、状態を長期間そのままにしておくと、修理の手間や費用がかさむ可能性もあるため、早めの確認がおすすめです。

オイルの劣化が引き起こす問題

エンジンオイルは時間の経過や高温環境下で劣化していきます。

劣化したオイルは粘度が著しく低下し、本来の潤滑・密封・冷却性能が損なわれます。

これにより、オイルが本来流れ込むべきでない燃焼室に入りやすくなり、白煙の発生原因となります。

また、劣化したオイルはカーボンやスラッジといった不純物を多く含むため、エンジン内部に堆積して燃焼効率を悪化させ、さらなる白煙や黒煙の原因にもなり得ます。

定期的なオイル交換とオイルフィルターの交換を怠ると、エンジン内部のパフォーマンスに影響を与えるおそれがあるため、オイル管理は定期的に行うと安心です。

走行環境や運転スタイルに応じて適切な交換時期を守ることが、白煙予防においても極めて重要です。

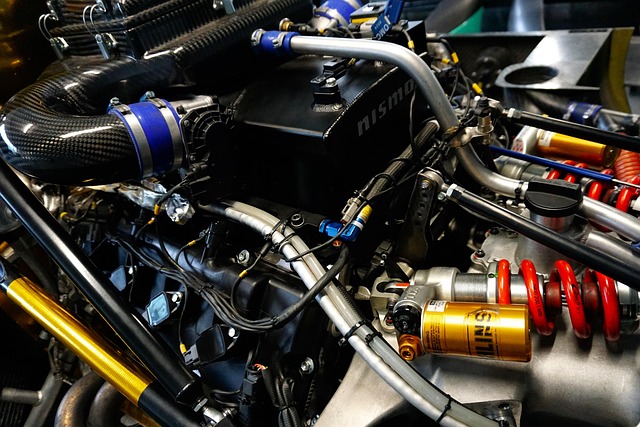

ターボエンジンで注意すべきこと

ターボチャージャーを搭載した車両は、通常よりも高い負荷でオイルを使用するため、オイルの管理がより大切になるため、定期的なメンテナンスがおすすめです。

特にターボチャージャーの軸受け部分には高速で回転するパーツがあるため、潤滑のためにオイルが常に供給されています。

しかし、オイルシールが劣化すると、オイルが吸気系に漏れ出し、エンジン内に入り込んで燃焼され、白煙として排出されるケースが発生します。

この症状は、高回転での走行や加速時に特に顕著になることが多いです。

また、ターボエンジンは構造が複雑なため、異常の原因が特定しにくく、状況を正しく把握しやすくするためにも、早めの点検や確認を心がけるとよいでしょう。

ターボ車に乗っている場合は、オイル交換を通常より短い間隔で行い、オイルの品質にも十分に注意を払いましょう。

白煙が止まらない場合の対処法

応急処置としての対策方法

白煙が出たことに気づいたら、まずは落ち着いて、周囲に配慮したうえで車を停車させ、いったん走行を控えましょう。

エンジンがオーバーヒートしていたり、異常な音や振動を伴っていたりする場合は、エンジンに異常が見られる場合は、いったんエンジンを停止し、十分に冷却されるのを待つと安心です。

エンジンが十分に冷めた後、ボンネットを開けてオイルや冷却水(クーラント)の量を確認しましょう。

オイルレベルが適正か、クーラントの減少がないかを点検し、もし不足していれば適切な種類の補充液を使用して補いましょう。

また、冷却水にオイルが混ざっていたり、オイルキャップの裏に白い乳化物がついていたりする場合は、エンジン内部で何らかの不具合が起きている可能性も考えられます。

そのような異常を見つけた場合は、エンジンの始動を避け、状況によっては、レッカーサービスなどを利用して整備工場で見てもらう方法も検討してみましょう。

修理が必要なケースの見極め

白煙が出たとしても、短時間で自然に消えれば一時的な水蒸気の可能性がありますが、数日間以上にわたり継続して白煙が出続けるようであれば、継続的に白煙が出るような場合は、修理や点検を検討する目安になることがあります。

特に、排気ガスから異臭がする、オイルの減りが早い、エンジンから異常音がする、燃費が急激に悪化した、加速が鈍いなどの症状が同時に見られる場合は、エンジン内部でのエンジン内部の状態に何らかの変化が起きている可能性も考えられます。

気になる症状が続く場合は、早めに専門スタッフへ相談しておくと安心です。

店舗での点検・修理の選択肢

白煙トラブルに対する点検や修理は、ディーラー、民間整備工場、大手カー用品店のピットサービスなどで受けることができます。

それぞれにメリットがあります。ディーラーはメーカー純正のパーツと確かな技術が保証されており、保証期間内であれば無償対応が受けられる可能性もあるため安心感があります。

一方、民間の認証整備工場では、費用を抑えつつ柔軟な対応が期待でき、車の使用状況に応じたアドバイスをもらえることもあります。

カー用品店では即日対応が可能なケースもあり、軽度のトラブルには便利です。ただし、症状の内容によっては、設備や体制が整った整備工場やディーラーでの点検がスムーズな場合もあります。

白煙に関する修理費用の目安

修理代の見積もり方法

修理費用を正確に把握するためには、まず信頼できる整備工場やディーラーで詳細な点検を受けることが重要です。

点検後には、異常箇所や交換が必要な部品、作業内容についての説明を受け、それに基づいた見積もり書を出してもらいましょう。

見積書には、部品代・工賃・消耗品・診断料などが含まれていることが一般的ですが、可能であればこれらの内訳を明確に記載してもらうことで、費用の妥当性を判断しやすくなります。

また、複数の整備工場に見積もりを依頼する「相見積もり」も、費用を比較検討するうえで非常に効果的です。

金額だけでなく、使用される部品の品質や作業保証の有無なども含めて総合的に判断しましょう。

交換が必要な部品とその費用

白煙の原因となる部品の交換は、エンジン内部に関わることが多いため、費用がやや大きくなることもあります。

主な交換対象には、ピストンリング、ヘッドガスケット、バルブシール、オイルシール、PCVバルブなどがあり、これらの部品が損耗の進行状況によっては、白煙の原因となっているケースも考えられます。

部品代は数千円から数万円と幅広く、工賃は作業の難易度によって大きく異なります。

ピストンリングやガスケットの交換となるとエンジンの分解が必要なため、作業内容によっては、工賃が高めになることもあります。

結果として、部品代と工賃を合わせた総額は、簡単な修理であれば数万円、エンジン脱着が必要な場合には十数万円から二十万円以上に達することもあります。

事前に修理内容と費用の明細を確認し、納得したうえで依頼することが大切です。

修理費用を抑えるための日常メンテナンス

大きな修理が必要になる前に、日ごろから点検やメンテナンスをこまめに行っておくと安心です。

まず基本となるのは、エンジンオイルとオイルフィルターの定期交換です。定期的な交換を行うことで、部品の摩耗や白煙の発生を抑えやすくなります。

さらに、冷却水の量や状態のチェック、エアクリーナーの交換、異音や振動の有無の確認なども、トラブルの早期発見に有効です。

また、走行距離や運転条件に応じた整備プランを立て、必要に応じて予防的な部品交換を実施することも、結果的には大きな修理費用を回避することにつながります。

定期的に専門スタッフによる点検を受けておくことで、車のコンディションを良好に保ちやすくなります。

白煙の発生を抑えるためのメンテナンス

エンジンオイルの定期的な交換

エンジンオイルはエンジンの潤滑、冷却、清浄、防錆といった複数の重要な役割を果たしています。

オイルの劣化が進むと、これらの機能が低下し、エンジン内部にスラッジが溜まってエンジン本来の性能に影響が出ることもあります。

特にオイルの粘度が下がると、燃焼室への侵入が容易になり白煙発生の原因にもなります。

そのため、走行距離だけでなく、短距離走行の繰り返しや高温多湿な地域での運転など、使用環境に応じたオイル交換が必要です。

また、オイル交換の際には必ずオイルフィルターも一緒に交換することで、不純物の再循環を防ぎ、よりクリーンな状態を保てます。

一般的には5,000〜10,000kmごと、あるいは半年に1回を目安に点検・交換するのが推奨されています。

点検と整備の重要性

車の調子を良好に保つためには、車検だけに頼らず、日常点検や定期整備を意識的に行うことが大切です。

例えば、エンジンルーム内のオイルや冷却水の量、ベルト類の張り具合、バッテリーの状態、タイヤの空気圧・溝の深さなどを定期的に確認することで、思わぬトラブルを未然に防げます。

また、プロによる定期点検では、目視では分かりにくい部品の摩耗や劣化もチェック可能で、早期修理によって白煙などのトラブルを抑えるのにも役立ちます。

メーカーの定める点検スケジュールに従い、半年点検や法定12カ月点検を受けることで、安心して車を使用し続けられます。

白煙を防ぐための運転方法

日頃の運転スタイルも白煙の発生に大きく関わっています。

急発進や急加速、エンジンを高回転で長時間回す運転は、エンジンに余分な負荷をかけるため、パーツの摩耗が早まり白煙の原因になります。

特に冷間始動時にすぐアクセルを強く踏むと、エンジン内部の油膜が安定していないために、摩擦が強まりパーツに負担がかかりやすくなることがあります。

エンジンが暖まるまでは穏やかに加速し、一定の回転数を保った運転を心がけることが、トラブル予防につながります。

また、アイドリング時間が極端に長い場合も、燃焼効率が落ちて白煙が出やすくなるため注意が必要です。

運転中はメーター類のメーターの表示にも目を配り、いつもと違う変化に気づけるようにしておくと安心です。

車検時に確認すべき事項

検査官が見る白煙の基準

車検の際には、排気ガスの色、濃度、臭いといった目視・嗅覚によるチェックに加えて、排気ガス中の成分や濃度も専用の機器で測定されます。

特に白煙が持続的に出ている場合や、排気ガスから異常な臭い(オイル臭、甘いにおいなど)が確認されると、内部異常の可能性が疑われ基準に満たないと判断されることがあります。

検査官は、寒冷時に一時的に発生する水蒸気と、異常燃焼による白煙を判別しようとしますが、エンジンが十分に温まっても白煙が止まらない場合や、排気口周辺にオイルの付着が見られる場合は、状況によっては、基準に影響する可能性があると見なされることもあります。

車検に通すための対策

車検を無事に通過するためには、事前にエンジン周辺のあらかじめ気になる点がないかチェックしておくと安心です。

特に注意したいのは、エンジンオイルや冷却水の漏れ、オイルの減りが早いといった兆候です。

ガスケットやオイルシールの劣化が原因となっている場合が多いため、漏れが見られる場合は部品交換などの整備が必要になります。

また、車検前にはエンジンを十分に暖機させ、排気ガスが安定していることを確認しておくと安心です。

煙の状態を自分でチェックするためには、白い壁や暗い背景の前でマフラーの排気を観察する方法もあります。

定期点検での早期発見

白煙の発生は、目に見える形での車の状態変化を示すサインのひとつとして、定期点検によって早期に発見・対応することが非常に有効です。

法定12ヶ月点検や半年ごとの点検では、整備士が排気ガスの状態やエンジンのコンディションを確認してくれるため、車検時に慌てて対応する必要がなくなります。

また、点検の際にエンジンコンプレッションの測定やオイル分析を行えば、エンジン内部のコンディションについて、より詳細に確認することができます。

日常の点検や定期整備を習慣づけておくことで、白煙の影響によるトラブルを事前に避けやすくなります。

白煙以外の排気ガスの異常に注意

黒煙との違いとその原因

排気ガスには主に白煙・黒煙・青煙の3種類があり、それぞれ発生原因が異なります。中でも黒煙は、燃料の不完全燃焼によって生じるススや微粒子が含まれており、ディーゼルエンジン車に特に多く見られます。

白煙が冷却水やエンジンオイルの燃焼によって発生するのに対し、黒煙は主に燃料噴射量が多すぎたり、エアフィルターの目詰まりで空気不足になっていたり、燃焼温度が不十分な場合に発生します。

また、インジェクターの故障や燃料噴射タイミングのずれも黒煙の要因となることがあります。

ガソリン車でも見られることがありますが、その場合はエンジンの状態に何らかの変化が起きている兆候と考えられる場合もあります。

排気ガスによる環境への影響

自動車から発生する排気ガスは、大気中の汚染物質の大きな要因のひとつであり、白煙・黒煙ともに環境に悪影響を及ぼします。

白煙に含まれる水蒸気は一見無害に思われがちですが、オイルや冷却水が混じっている場合、有害な成分が含まれる可能性があります。

黒煙に含まれる煤や粒子状物質(PM)は、健康や環境への影響が懸念されており、各国で排出基準の規制対象とされています。

また、排気ガスには一酸化炭素(CO)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質が含まれており、これらは都市部の大気環境に影響を与える要因のひとつとされています。

したがって、排気ガスの状態に変化がある場合は、環境への配慮の観点からも早めの確認がおすすめです。

車両コンディションの変化とその影響

排気ガスに異常があるということは、エンジンの燃焼効率が落ちている証拠でもあり、車両全体の性能にも悪影響を及ぼします。

例えば、黒煙が発生している場合は燃料が無駄に消費されており、燃費が著しく悪化します。

また、白煙の場合はオイルや冷却水が燃焼している可能性があり、エンジン内部でエンジン内部の状態に影響が出ている可能性も考えられます。

これによりエンジンの出力低下や加速不良といった運転性能の低下が起こり、状況によっては、走行性能に影響を及ぼすこともあるため、様子を見ながら早めの点検が安心です。

ブレーキやステアリングなど他の部位への負担につながることもあるため、点検を心がけることが快適なカーライフにつながります。

白煙の発生を予防するための運転法

適切な燃料の選択

車両ごとに指定されているオクタン価の燃料を守ることは、エンジンの性能を最大限に発揮しつつ、トラブルの予防にもつながります。

オクタン価が低すぎる燃料を使用すると、ノッキングと呼ばれる異常燃焼が発生し、エンジンの動作に影響を与えることがあり、排気ガスの状態にも変化が見られることがあります。

また、プレミアムガソリン指定車にレギュラーガソリンを使い続けると、燃焼効率の変化やカーボンの蓄積が見られる場合があり、長く使ううえで燃費やコンディションに差が出ることもあります。

逆に、レギュラー指定車にプレミアムガソリンを入れてもメリットがない場合が多いため、無駄な出費を避けるためにも、取扱説明書や給油口のラベルを確認して、正しい燃料を選択することが重要です。

走行距離に応じた運転スタイル

車の使用頻度や走行距離によって、最適な運転スタイルやメンテナンスの頻度は大きく変わってきます。

長距離走行が多い方は、エンジンが常に高負荷状態になりやすく、オイルや冷却水の消耗も早くなるため、コンディションを保つために、定期的な補充や交換を意識すると安心です。

一方で、短距離ばかりの走行を繰り返す場合は、エンジンが十分に暖まる前に停止するため、燃焼効率が悪化してカーボンが蓄積しやすく、これも白煙の一因になります。

したがって、自分の走行パターンを把握し、それに合った整備プランを立てることが大切です。

また、一定速度での安定走行を心がけることで、エンジンへの負荷を抑えつつ、燃費改善にもつながります。

冷却水の管理とオーバーヒートの防止

エンジンの冷却は車の健全な動作を維持するために欠かせない要素であり、冷却水(クーラント)の不足や漏れは白煙の直接的な原因となることがあります。

特に冷却水が燃焼室に漏れ込むと、水蒸気が白煙として排出されるほか、ヘッドガスケットの破損などエンジン内部の状態に影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。

冷却水の量はリザーバータンクの目盛りで簡単に確認でき、不足している場合は適切なクーラントを補充しましょう。

また、冷却水の色やにおいに異変がある場合や、ラジエーターキャップ周辺に滲みが見られる場合も気になる変化がある場合は、早めに確認しておくと安心です。

さらに、夏場の渋滞や山道の登坂時など、エンジンに熱がこもりやすい状況では特に冷却系の状況に応じて、冷却系の点検をこまめに行っておくのがおすすめです。

冷却系の点検と適切な整備は、白煙のみならず、エンジンの調子を長く良好に保つうえでも役立つポイントといえます。